据中工汽车网获悉,9月30日,在车市“金九”进入尾声的情况下,全球车企半年报已陆续出炉。显然,经过了上半年的降价激战与明争暗斗,销量情况出现两极分化,有超七成车企实现盈利,近三成车企无奈亏损,部分合资品牌深陷转型阵痛,更是拖中、外双方母公司业绩的后腿。

当前,车企已纷纷设定2025年销量目标,以应对行业挑战。预计2025年中国汽车市场将稳中有进,整体销量为3200万辆左右。其中,新能源汽车销量为1650万辆(含出口)左右,同比增速接近30%,渗透率超过50%;国内新能源汽车销量有望达到1500万辆,渗透率超过55%。

车企挣不挣钱?又是谁在挣钱?

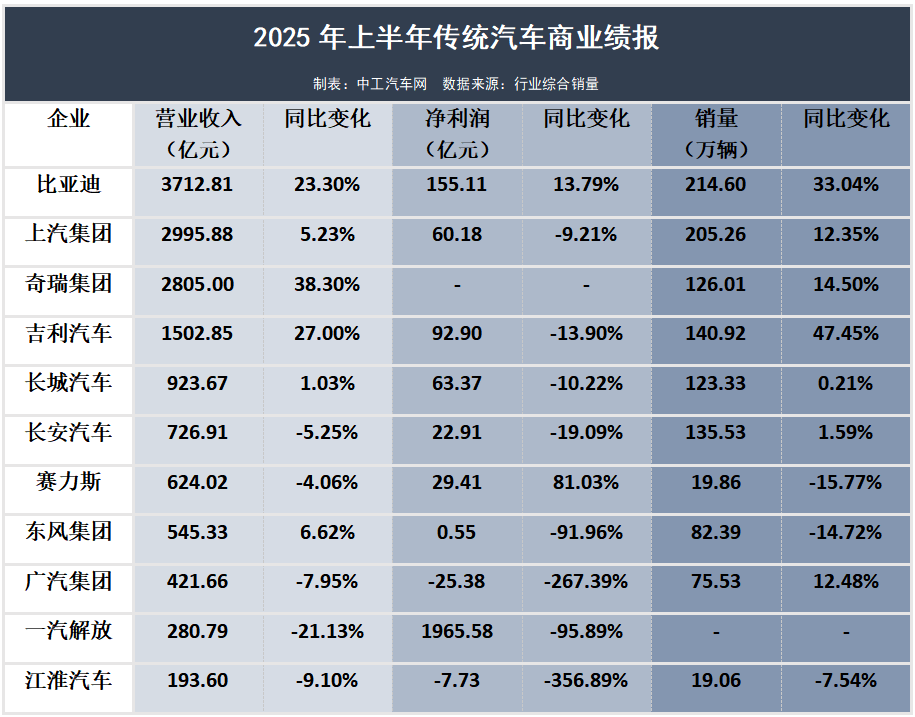

传统大哥:求变化

2025年上半年,汽车行业收入50917亿元,同比增长8%;成本44780亿元,同比增长9%;利润2444亿元,同比增长3.6%;汽车行业利润率4.8%,相对于下游工业企业利润率5.7%的平均水平,仍然偏低,但较前5个月的4.3%,利润率有所改善。

从营收规模来看,比亚迪仍是行业龙头。上半年实现营收3712.81亿元,同比增长23.30%;归母净利润155.11亿元,同比增长13.79%;累计销量214.60万辆,同比增长33.04%,以绝对的优势蝉联全品牌销冠。

与此同时,上汽集团、奇瑞集团的营收位列前三。其中,上汽集团上半年实现营收2995.88亿元,同比增长5.23%;归母净利润60.18亿元,同比下降9.21%。奇瑞集团上半年实现营收2805亿元,同比增长38.30%;整体盈利未单独披露,但受新能源业务低毛利拖累,第二季度净利率预计维持6%左右的偏低水平。

值得注意的是,长安汽车、长城汽车表现不佳,与内部调整不无关系。而手握“问界”的赛力斯,是上半年盈利改善最显著的车企之一,实现营收624.02亿元,同比下降4.06%;归母净利润29.41亿元,同比增长81.03%,得益于高端车型销量增长与产品结构优化。

不过,也有车企出现亏损趋势。广汽集团上半年实现营收421.66亿元,同比下降7.95%;归母净利润亏损25.38亿元,同比爆跌267.39%;累计销量75.53万辆,同比下降12.48%。其中,新能源车型销售15.41万辆,紧扣三年“番禺行动”目标,加快改革转型,全力推动经营业绩企稳回升,挑战全年汽车销量同比增长15%。

除此之外,江淮汽车上半年实现营收193.60亿元,同比下降9.10%;归母净利润亏损7.73亿元,同比下降356.89%;累计销量19.06万辆,同比下降7.54%,增速出现明显下滑,整体的情况仍显示出较大的压力。随着与华为合作推出尊界S800的交付上量,有望大幅改善公司竞争力。

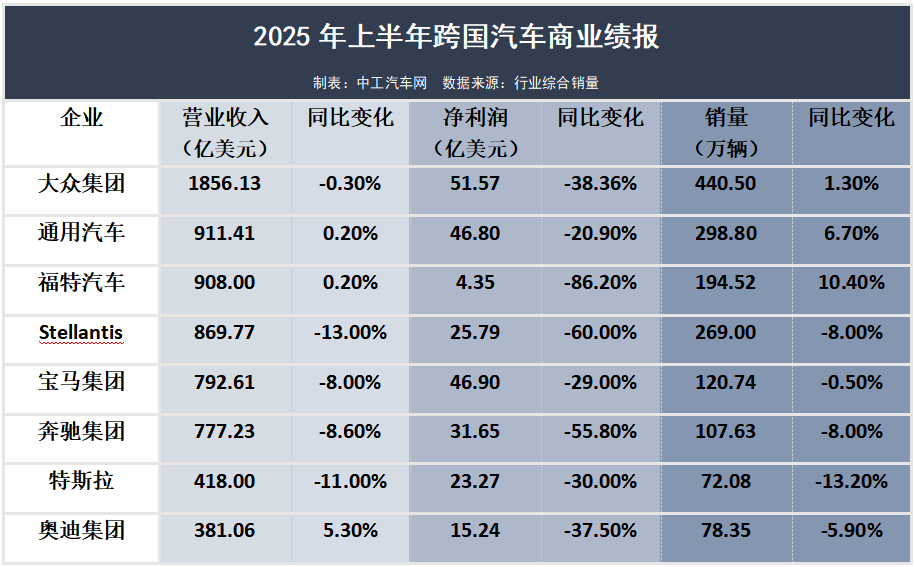

跨国品牌:求稳定

站在当下这个“船大难掉头”的时代,跨国车企在华市场份额难免受到挤压,以“BBA”为代表的跨国车企上半年承压明显。净利润集体遭遇“重创”,八家车企的净利润全部出现两位数同比下滑,奔驰、保时捷、Stellantis、福特的跌幅均超五成。

在德系车企方面,大众汽车集团上半年实现营收1856.13亿美元,同比下降0.30%;归母净利润51.57亿美元,同比下降38.26%。Stellantis集团上半年实现营收869.77亿美元,同比下降13%;归母净利润25.79亿美元,同比下降60%。宝马集团上半年实现营收792.61亿美元,同比下降8%;归母净利润46.90亿美元,同比下降29%。

在美系车企方面,通用汽车上半年实现营收911.41亿美元,同比增长0.20%;归母净利润46.80亿美元,同比下降20.90%。福特汽车上半年实现营收908亿美元,同比增长0.20%;归母净利润4.35亿美元,同比下降86.20%。

为何出现利润波动?

首先,关税被认为是上半年跨国车企利润下降的重要因素。自4月美国政府将汽车进口关税大幅提高至25%以来,高额关税给跨国车企带来沉重负担,甚至一度导致奥迪、捷豹路虎等品牌暂停向美国市场交付汽车。

其次,新旧动能转换是导致跨国车企利润集体大跌的另一重要因素。跨国车企的汽车销量主要集中于欧、美、日、韩等发达地区,短期内依然靠燃油车赚取高额利润。在中国这一全球最大、电动化和智能化产业变革最快、价格竞争最激烈的汽车市场,跨国车企的转型压力感受会更强烈。

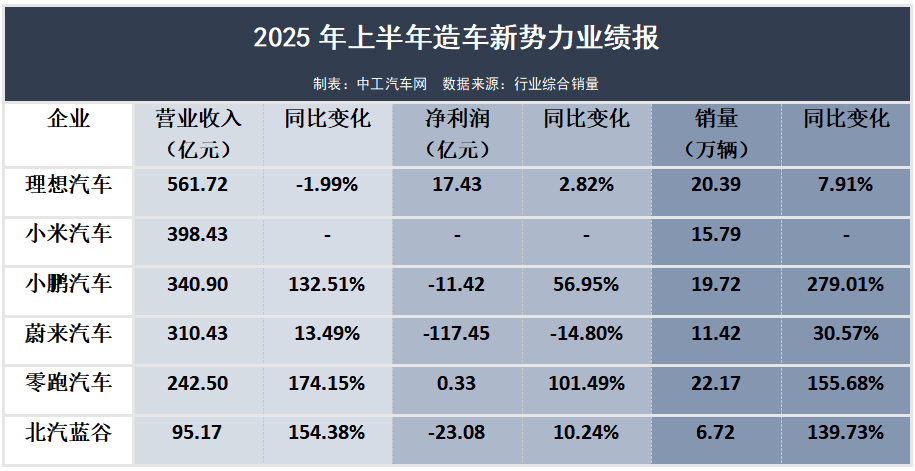

新鲜血液:求生存

2025年上半年,新势力车企的盈利格局完成关键重构,曾经由理想汽车独领风骚,正式进入了“理想+零跑”的双雄阶段。其中,理想汽车已连续11个季度盈利,将零跑、蔚来、小鹏甩在身后,并开始扩展纯电市场布局寻求下一阶段的增长突破。

反观零跑汽车,一度曾被视为造车新势力第二梯队,在连续3个月交付量维持超4万辆后,今年上半年首次实现半年度净利润转正,归母净利润0.33亿元,同比增长101.49%,成为新势力中第二家实现半年度盈利的企业。

作为对比,蔚来、小鹏仍面临盈利压力,两家车企均把实现盈利的目标节点设定在今年第四季度,并期望通过优化产品结构、提升平台运营效率、推进组织降本等多项策略,全力向盈利线冲刺。

“背靠大树好乘凉。”

对于传统企业孵化的“车二代”来说,在技术越发同质化的阶段,新能源汽车依然是供应链和体系力的斗争。其中,小米集团智能电动汽车及AI等创新业务分部,上半年实现营收398.43亿元,占集团总营收的17.5%;经调整净利润215.06亿元,得益于交付量和平均售价的双重提升;累计交付约15.79万辆。有供应链内部人士透露,小米汽车全年交付量目标满怀信心,预计将攀升至42万辆。与年初董事长雷军设定的35万辆目标相比,大幅提高了20%。北汽蓝谷上半年则实现营收95.17亿元,同比增长154.38%;归母净利润亏损23.08亿元,同比增长10.24%;依托极狐+享界双品牌战略,累计销量6.72万辆,同比增长139.73%。

分析人士认为,过去的2024年里,已有多家新能源汽车被迫倒下。进入2025年后,汽车行业单纯以价格为王的时代已经度过,唯有持续创造用户价值的企业才能穿越周期,各大车企排名和销量会发生怎样的洗牌,还需要时间的验证。